Depuis son exil aux États-Unis, Haman Mana, directeur de publication du journal « Le Jour », dresse, dans « Les Années Biya. Chronique du naufrage de la nation camerounaise », un réquisitoire contre la gouvernance de Paul Biya en résonance directe avec l’actualité. Entretien

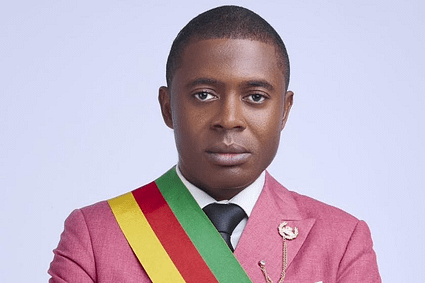

Directeur de publication du journal camerounais Le Jour, Haman Mana analyse la vie politique de son pays depuis plus de trente ans. Installé aux États-Unis, où il vit en exil depuis 2023, il est l’auteur d’une autobiographie, J’aime l’odeur de l’encre au petit matin sur le papier (2024), et d’un essai, Les Années Biya. Chronique du naufrage de la nation camerounaise (2025, éd. du Schabel).

Au lendemain d’une présidentielle venue confirmer le verrouillage du système tel qu’il le dépeint dans son livre, Haman Mana revient sur les ressorts de cette dérive politique, tout en laissant transparaître une note d’optimisme à travers ce qu’il décrit comme l’émergence, lente mais irréversible, d’une conscience politique au sein de la société camerounaise.

Jeune Afrique : Paul Biya est arrivé au pouvoir en 1982. Peut-on valablement soutenir que le Cameroun n’a connu aucun progrès depuis ?

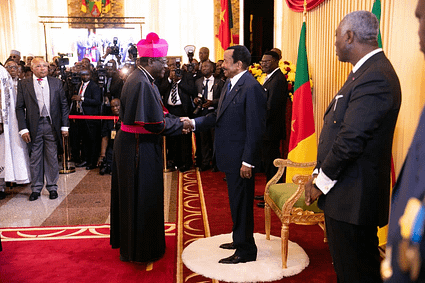

Haman Mana : Paul Biya n’a jamais eu de projet de société. Le « biyaïsme » n’est pas un projet de transformation, mais de conservation, pensé exclusivement pour garantir la pérennité du chef, et non pour bâtir un État moderne ou pour améliorer la condition de la population. Un tel système détruit mécaniquement les valeurs collectives : il banalise le mensonge, normalise la corruption, rend l’injustice acceptable et la violence tolérable. Il n’existe plus de politiques publiques au sens noble du terme, plus de projet national ni de vision collective. Tout est écrasé par un objectif unique : maintenir le chef au pouvoir.

Pourquoi parlez-vous d’une « vaste entreprise de prédation » ?

Ce que beaucoup découvrent aujourd’hui et qualifient de scandale [un trafic d’or qui impliquerait des cercles proches du pouvoir] relève en réalité d’un mode de fonctionnement ancien. Le pillage n’est pas une dérive du système, il en est une composante structurelle. Paul Biya considère le pétrole, par exemple, comme sa propriété privée. Tout ce qui touche au pétrole échappe aux circuits classiques de contrôle. C’est une caisse noire institutionnalisée. Les autres ressources – or, bois, diamants, minerais divers – sont abandonnées à la prédation d’un réseau lié au pouvoir. Dans l’est du Cameroun, l’exploitation aurifère se fait au mépris total des populations locales, de l’environnement, des rivières et des forêts.

On évoque souvent une « guerre des clans ». Comment la décririez-vous ?

Au sein même du système, plusieurs camps coexistent et les tensions sont diffuses. Ce qui a longtemps assuré la solidité du pouvoir de Paul Biya, c’est qu’il ne s’appuyait pas sur une armée unique, mais sur une pluralité d’appareils sécuritaires, dont il demeure le chef suprême. La question centrale devient dès lors : en cas de crise majeure, qui obéira à qui, et qui disposera réellement de l’autorité ? C’est cette superposition de forces que j’appelle « le millefeuille ».

Ce millefeuille semble aussi rendre tout changement très difficile, notamment le remaniement attendu du gouvernement. Qu’est-ce qui bloque ?

Personne ne le sait. Mais tout cela a des conséquences techniques graves sur le fonctionnement de l’État. Il y a un budget à exécuter, des engagements à prendre, des actes administratifs à signer. Qui signe, aujourd’hui ? Qui engage les dépenses publiques ? Il y a là un blocage technique majeur de la vie nationale. Cela donne raison à ceux qui pensent que le président ne maîtrise plus rien.

Cette situation peut-elle se dénouer ?

À mon avis, le grand tournant interviendra au moment de la disparition du chef. Je ne sais pas si les aspirations profondes du peuple camerounais seront respectées, mais ce sera, quoi qu’il en soit, une épreuve de force. Ceux qui prendront les rênes devront d’abord imposer leur autorité. Cette phase passée, il leur sera plus facile d’installer une nouvelle légitimité. L’Histoire montre que les nouveaux détenteurs du pouvoir cherchent toujours à marquer une rupture visible avec l’ordre ancien, afin que le peuple comprenne qu’un cycle est terminé et qu’un autre commence.

L’opposition peut-elle être une alternative crédible ?

Je ne peux pas dire qu’elle a échoué parce que, selon moi, elle n’est pas réellement représentée par les partis politiques. L’opposition, c’est la masse silencieuse des Camerounais, frustrés, en désaccord avec ce qu’il se passe, mais qui n’ont pas encore la possibilité de changer le cours des événements.

Quand vous interrogez Monsieur Tout-le-Monde, il vous répondra souvent que les formations dites d’opposition font partie du système. On leur concède parfois quelques avantages, souvent matériels. S’ils résistent, on les réprime ou on les mine de l’intérieur en créant des factions rivales. Le résultat est le même : on annihile leur capacité d’action.

L’un des événements marquants de ces derniers mois est la mort d’une figure de l’opposition, Georges Anicet Ekane. Que vous inspire cette tragédie ?

Elle marque l’un des sommets de la brutalité politique au Cameroun. Il ne s’agit ni d’un accident ni d’une fatalité. Une prise en charge médicale ordinaire aurait suffi à lui sauver la vie. Laisser Ekane mourir dans ces conditions relève d’un assassinat d’État par négligence délibérée, par abandon et par mépris assumé de la vie humaine. Au-delà de l’émotion et de l’indignation légitimes, cet épisode révèle que ceux qui détiennent le pouvoir sont prêts à tout pour préserver leurs privilèges, sans aucune limite morale.

Avec Jeune Afrique